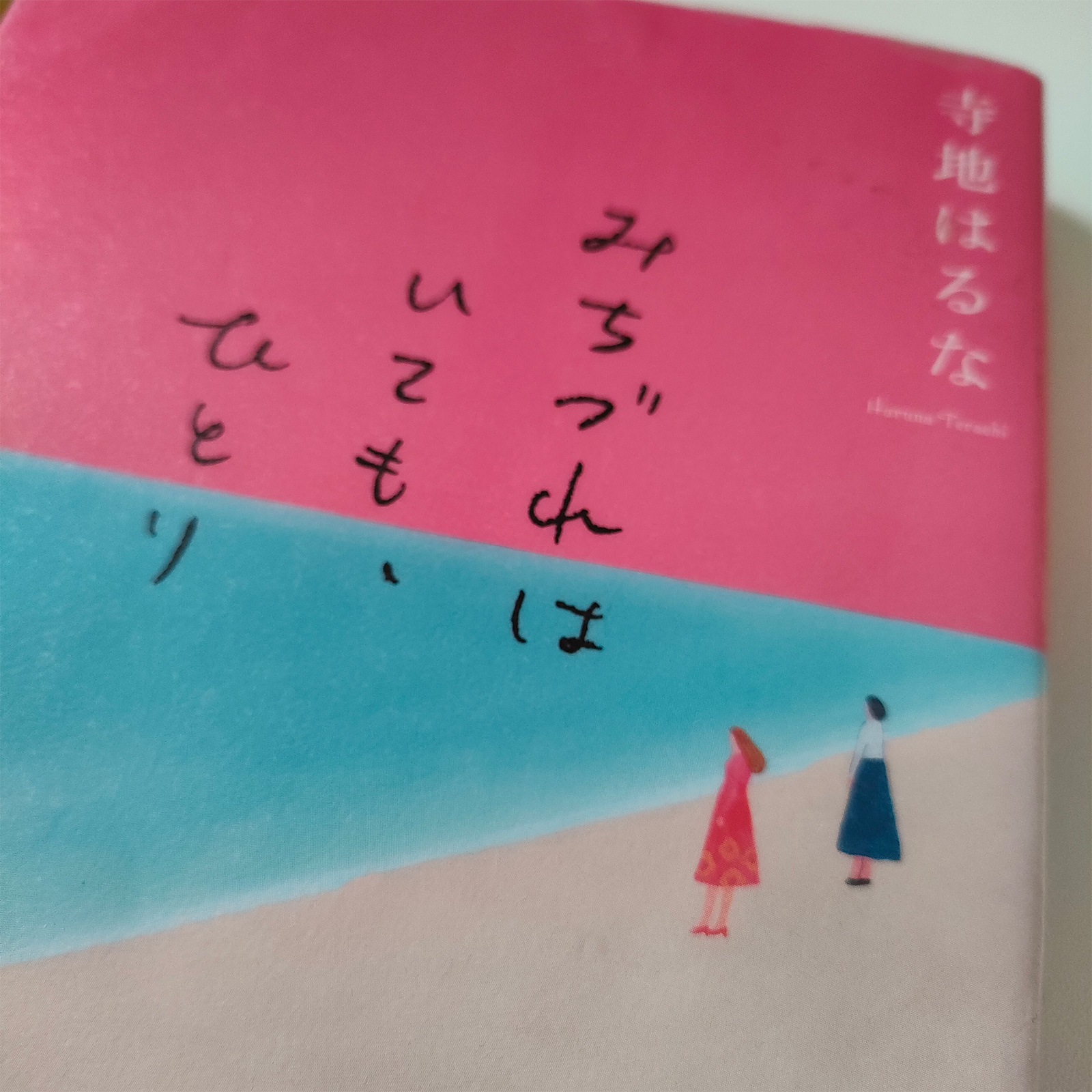

少し前に、寺地はるなさんのデビュー作『ビオレタ』を読んで好きな作風だと感じ、2冊目の読書に選んだ『みちづれはいても、ひとり』。

アパートの隣同士に住むふたりのアラフォー女性が、ふとしたきっかけで友達になり、あるひとを探すために離島へ旅に出る話。

ひとは結局はひとりだし、大人になってもままならないことだらけだけど。寄り添い合ったり思いやって優しさを分け合うことができる友人でも恋人でも、そういう相手と出会えるのは幸福だなと感じる内容でした。

『ビオレタ』に出てきた登場人物たちは、一見おっかない人やふわふわとしてみえる人が、優しさや弱さをそれぞれ抱えていて、最終的にほっこりするとするお話でした。

けれど今回はなかなかにヘビー。現実にもいる困ったひとたちがいろいろやらかしてくれるので、ハラハラしたりもやもやしたり、ある意味とてもリアル。

ただ、そのひとがそうなった原因というか、過去に経験したことって、本人にしかわからないことがたくさんあって。私たちはそのひとの一側面しか知らないんだなって。

一括りに嫌な奴で終わらせてはいけないな…という切なさやるせなさも感じつつ、いやでもやっていいことと悪いことってあるよね?とかなんとか。

主人公であるふたりの女性はそれぞれ違った性格をしているけど、どちらにも共感できる部分があって、ふたりともいいセリフを言ってくれるから、すかっとする場面もあります。

本の中の台詞で『欲しいものがちがうのにどっちが正しいか考えるのは、それこそバカみたいだ』というのがあって、これがすごく好きです。

好きだと思うのと同時に自分への戒めでもあるなと。つい自分のいいわるい、すききらいで物事を見てしまう瞬間ってあって、でも気をつけないと、だれかの大切なものを傷つけてしまうから。

その逆もあって、他人の欲しいものやいいとおもうものを持たない自分が決して悪いなんてこともないよねっていう気持ちもあります。

寺地さんの本を読むとひとにも自分にもフラットでいられたらと思うのです。